Les mardelles

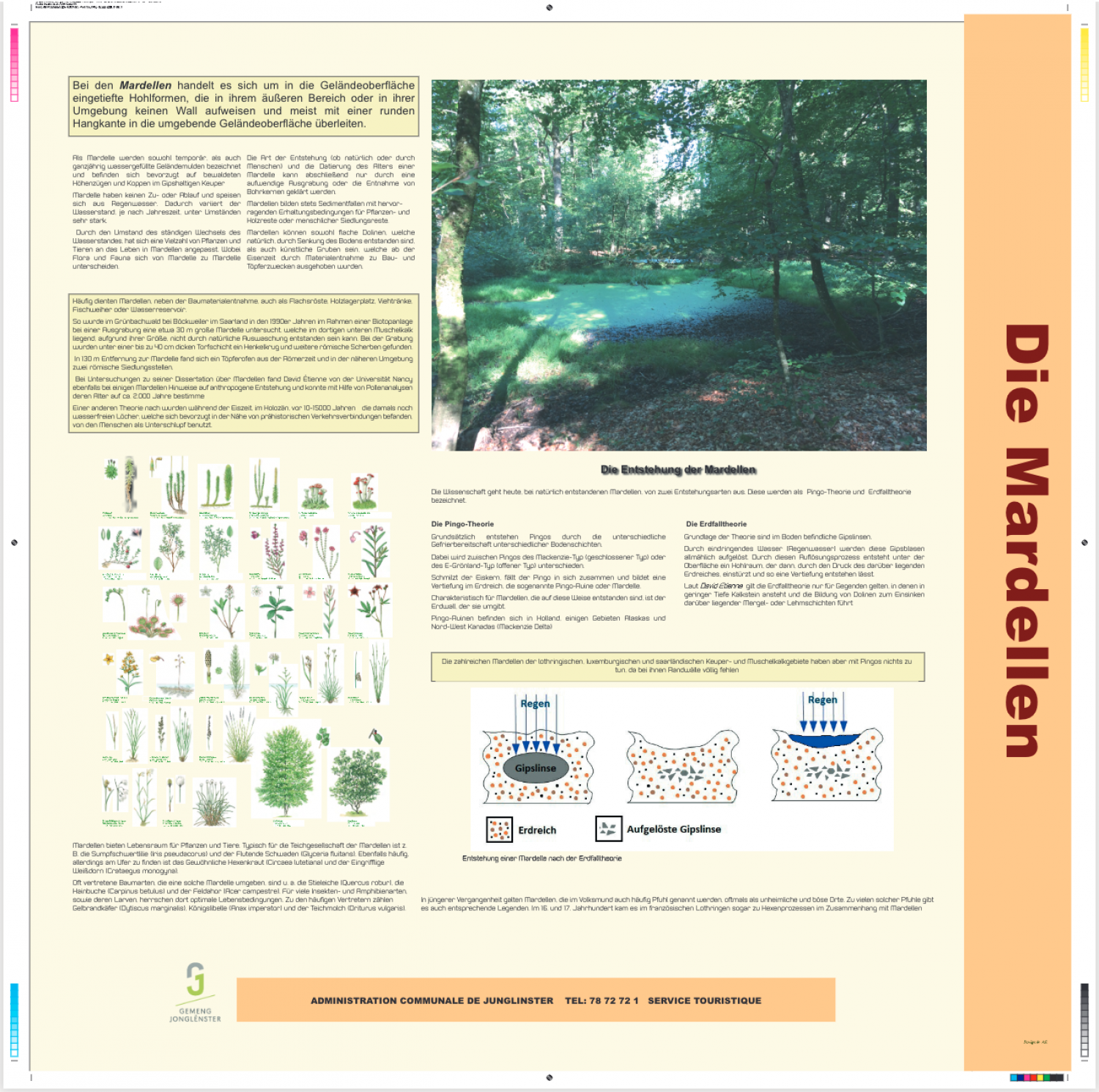

Les mardelles sont des creux dans le sol enfoncés dans la surface du terrain qui ne possèdent pas de délimitation extérieure ou à proximité et qui se distinguent généralement de la surface environnante par leur forme ronde. Les mardelles sont des creux qui peuvent se remplir d’eau une partie de l’année ou en permanence, généralement situées sur des crêtes boisées et les pics du Keuper riche en gypse. Les mardelles n’ont pas de point d’écoulement entrant ou sortant et sont alimentées par l’eau de pluie. En conséquence, le niveau d’eau peut varier considérablement selon la saison. En raison du changement constant du niveau d’eau, un grand nombre de plantes et d’animaux se sont adaptés à la vie dans les mardelles. La faune et la flore varient en fonction des mardelles. L’origine (qu’elle soit naturelle ou humaine) et la datation des mardelles ne peuvent être catégoriquement déterminées que par des fouilles extensives ou le prélèvement de carottes de forage. Les mardelles constituent toujours des pièges à sédiments et offrent d’excellentes conditions de conservation des résidus végétaux et ligneux ou des restes de peuplement humain. Les mardelles peuvent être soit des dolines plates créées naturellement par l’affaissement des sols, soit des fosses d’origine humaine creusées à l’âge du fer pour prélever des matériaux de construction ou de poterie. Outre l’extraction de matériaux de construction, les mardelles étaient souvent utilisées pour la torréfaction du lin ou le stockage du bois ou servaient d’auges pour le bétail, d’étangs à poissons ou de réservoirs d’eau. Dans la forêt du Grünbach près de Böckweiler en Sarre, par exemple, les archéologues se sont intéressés dans les années 1990 à une mardelle d’environ 30 m de large qui, en raison de sa taille, ne pouvait pas avoir été creusée par l’érosion naturelle dans le calcaire conchylien inférieur. Lors de l’excavation, une cruche avec une poignée et d’autres éclats d’objets romains ont été trouvés sous une couche de tourbe épaisse de 40 cm. Un four de potier de l’époque romaine a été trouvé à 130 m de la mardelle et deux bassins de peuplement romaines ont été découverts à proximité. Au cours de ses recherches de thèse sur les mardelles, David Étienne de l’Université de Nancy a également trouvé des indices permettant de conclure à l’origine humaine de certaines mardelles et a pu les faire remonter jusqu’à environ 2000 ans à l’aide d’analyses de pollen. Une autre théorie les fait remonter à la période glaciaire, au cours de l’Holocène. Il y a 10 à 15000 ans, ces trous sans eaux qui se trouvaient généralement à proximité des axes de circulation préhistoriques, auraient été utilisés comme abris. L’origine des mardelles Aujourd’hui, la science propose deux théories pour expliquer l’origine des mardelles naturelles. Celles-ci sont dénommées «théorie du pingo» et «théorie du gouffre». La théorie du pingo En principe, les pingos proviennent de la différence entre les capacités de congélation des différentes couches de sol. On distingue entre les pingos de type Mackenzie (type fermé) et les pingos de type Groenland (type ouvert). Si le noyau de glace fond, le pingo s’effondre et forme une dépression dans le sol, que l’on dénomme «pingo fossile» ou «mardelle». Les mardelles ainsi créées se caractérisent par le talus de terre qui les entoure. On trouve des pingos fossiles en Hollande, dans certaines régions de l’Alaska et dans le nord-ouest du Canada (Delta du Mackenzie) La théorie de l’effondrement La théorie se base sur les lentilles de gypse présentes dans le sol. Ces bulles de gypse se dissolvent progressivement en raison de l’infiltration d’eau (eau de pluie). Ce processus de dissolution crée une cavité sous la surface, qui s’effondre ensuite en raison de la pression du sol, créant une dépression. Selon David Étienne, la théorie de l’effondrement ne s’applique qu’aux zones dans lesquelles le calcaire est présent à de faibles profondeurs. Ici, la formation de dolines conduit à l’affaissement des bancs marneux ou argileux situés au-dessus. Les nombreuses mardelles des régions riches en lias et en calcaire coquillier de Lorraine, Luxembourg et Sarre n’ont rien à voir avec les pingos, car elles sont complètement dépourvues de démimitations. Les mardelles servent d’habitat à certaines espèces de plantes et d’animaux. Sont par exemple typiques des réseaux de mardelles l’iris des marais (iris pseudacorus) et la glycérie flottante (glyceria fluitans). L’herbe aux sorcières commune (circaea lutetiana) et l’aubépine monogyne (crataegus monogyna) y sont également courantes, mais on les trouve plutôt sur les rivages. Les espèces d’arbres souvent présentes autour des mardelles comprennent entre autres le chêne pédonculé (quercus robur), le charme commun (carpinus betulus) et l’érable champêtre (acer campestre). Pour de nombreuses espèces d’insectes et d’amphibiens, ainsi que pour leurs larves, les conditions de vie y sont optimales. Ces espèces y sont notamment représentées par le coléoptère jaune (dytiscus marginalis), la libellule royale (anax imperator) et le triton ponctué (driturus vulgaris). Dans un passé plus récent, les mardelles, également connues sous le nom de mares, étaient souvent considérées comme des endroits effrayants et désagréables. Il existe également des légendes liées à plusieurs de ces mardelles. Aux XVIe et XVIIe siècles, il y eut même des procès en sorcellerie liés aux mardelles en Lorraine française. [schéma : formation d’une mardelle selon la théorie de l’effondrement] ADMINISTRATION COMMUNALE DE JUNGLINSTER TÉL: 78 72 72 1 SERVICE TOURISTIQUE

Télécharger l'affiche (PDF)