La voie romaine

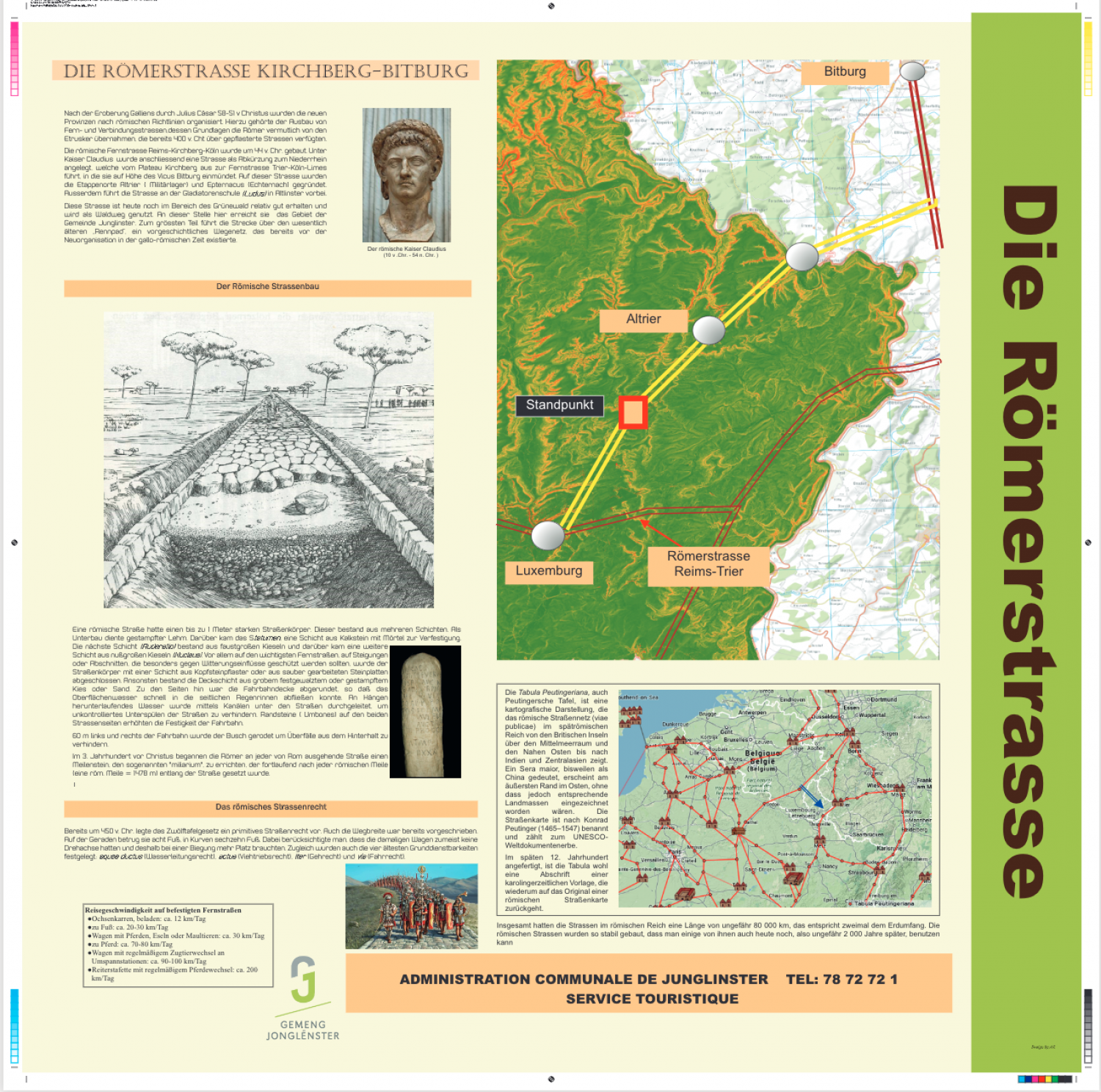

Après la conquête de la Gaule par Jules César dans les années 58-51 avt.J.-C., les nouvelles provinces furent organisées selon les règles romaines. Cela passait notamment par le développement de grands axes routiers et de routes de liaison que les Romains avaient vraisemblablement hérité des Étrusques, qui s’étaient déjà dotés de routes pavées en 400 avt. J.C. La voie romaine Reims-Kirchberg-Cologne fut construite vers 44 avant JC. C’est sous l’empereur Claude qu’un raccourci vers le Bas-Rhin fut créé, partant du Plateau du Kirchberg et débouchant sur le grand axe routier Trèves-Cologne-Limes au niveau du Vicus Bitburg. Les villes étapes d’Altrier (camp militaire) et d’Epternacus (Echternach) furent établies sur cette route. La route longeait également le camp de gladiateurs d’Altlinster. Cette route, relativement bien préservée dans la région de Grünewald, sert encore aujourd’hui de chemin forestier. Ici, elle atteint la municipalité de Junglinster. Une grande partie de ce parcours passe par le «Rennpad», un réseau préhistorique de sentiers déjà présent avant la réorganisation de l’époque gallo-romaine. L’empereur romain Claudius (10 avt. J.C. - 54 Apr. J.C.) Construction de la voie romaine La chaussée des voies romaines mesurait jusqu’à 1 mètre d’épaisseur. Elle se composait de plusieurs couches. Une couche en terre glaise faisait office de soubassement. Ensuite venait le statume, une couche de calcaire enrichie en mortier pour la renforcer. La couche suivante (ruderatio) était constituée de cailloux de la taille d’un poing et une autre couche de cailloux de la taille d’une noix (nucleus) venait s’y ajouter. Sur tous sur les axes principaux, dans les pentes ou sur des tronçons devant être spécialement protégés contre les intempéries, on terminait l’ouvrage par une couche de pavés ou de dalles en pierre soigneusement travaillées. Sinon, la couche de surface était constituée de gravier ou de sable grossier, galeté ou tassé. La surface de la route était incurvée sur les côtés pour faire en sorte que l’eau de surface s’écoule rapidement dans les gouttières latérales. L’eau ruisselant sur les pentes était canalisée sous les routes pour empêcher toute infiltration incontrôlée. Les bordures (umbones) des deux côtés de la route permettaient d’augmenter sa solidité. Tout était défriché à 60 m à gauche et à droite de la route pour éviter les embuscades. Au IIIè siècle avt. J.C., les Romains commencèrent à placer des bornes dénommées «miliarium» (millaria) sur chaque route partant de Rome. Ces bornes étaient positionnées tout au long de la route à des intervalles d’un mile romain (un mile romain = 1478 m). La Tabula Peutingeriana, également dénommée Table de Peutinger, est une représentation cartographique qui montre le réseau routier romain (viae publicae) à la fin de l’Empire romain, des îles britanniques à l’Inde et l’Asie centrale en passant par la Méditerranée et le Moyen-Orient. Un sera maior, parfois interprété comme étant la Chine, apparaît tout au bord à l’est, sans qu’aucune masse terrestre correspondante ne soit dessinée. Cette carte routière doit son nom à Konrad Peutinger (1465–1547) et fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Réalisée à la fin du XIIe siècle, la tabula est probablement une copie d’un modèle carolingien, qui à son tour tire son origine dans une carte routière romaine. Le réseau routier romain s’étendait sur environ 80 000 km, soit le double de la circonférence de la terre. Les voies romaines étaient si solides que certaines d’entre elles sont encore utilisées aujourd’hui, environ 2000 ans plus tard. Le code de la route romain Dès 450 avt. J.C., la Loi des Douze Tables comportait un code de la route primitif. La largeur des routes était également prévue par la loi. Elles devaient mesurer huit pieds en ligne droite et seize pieds dans les virages. En effet, les Romains tenaient compte du fait que les wagons de l’époque ne possédaient pas, pour la plupart, d’axe de rotation et avaient donc besoin d’un espace plus important dans les virages. C’est à cette époque que les quatre servitudes les plus anciennes furent établies: aquae ductus (droit de passage des canalisations), actus (droit de passage du bétail), iter (droit de promenade) et via (droit de circulation). Vitesse de déplacement sur les axes routiers pavés ● chars à bœufs chargés: env. 12 km / jour ● à pied: env. 20 à 30 km / jour ● charrettes avec chevaux, ânes ou mulets: env. 30 km / jour ● à cheval: env. 70 à 80 km / jour ● chariots avec changement régulier d’animaux de trait aux postes relais: environ 90 à 100 km / jour ● relais équestre avec changement régulier de chevaux: env. 200 km / jour ADMINISTRATION COMMUNALE DE JUNGLINSTER TÉL: 78 72 72 1 SERVICE TOURISTIQUE

Télécharger l'affiche (PDF)