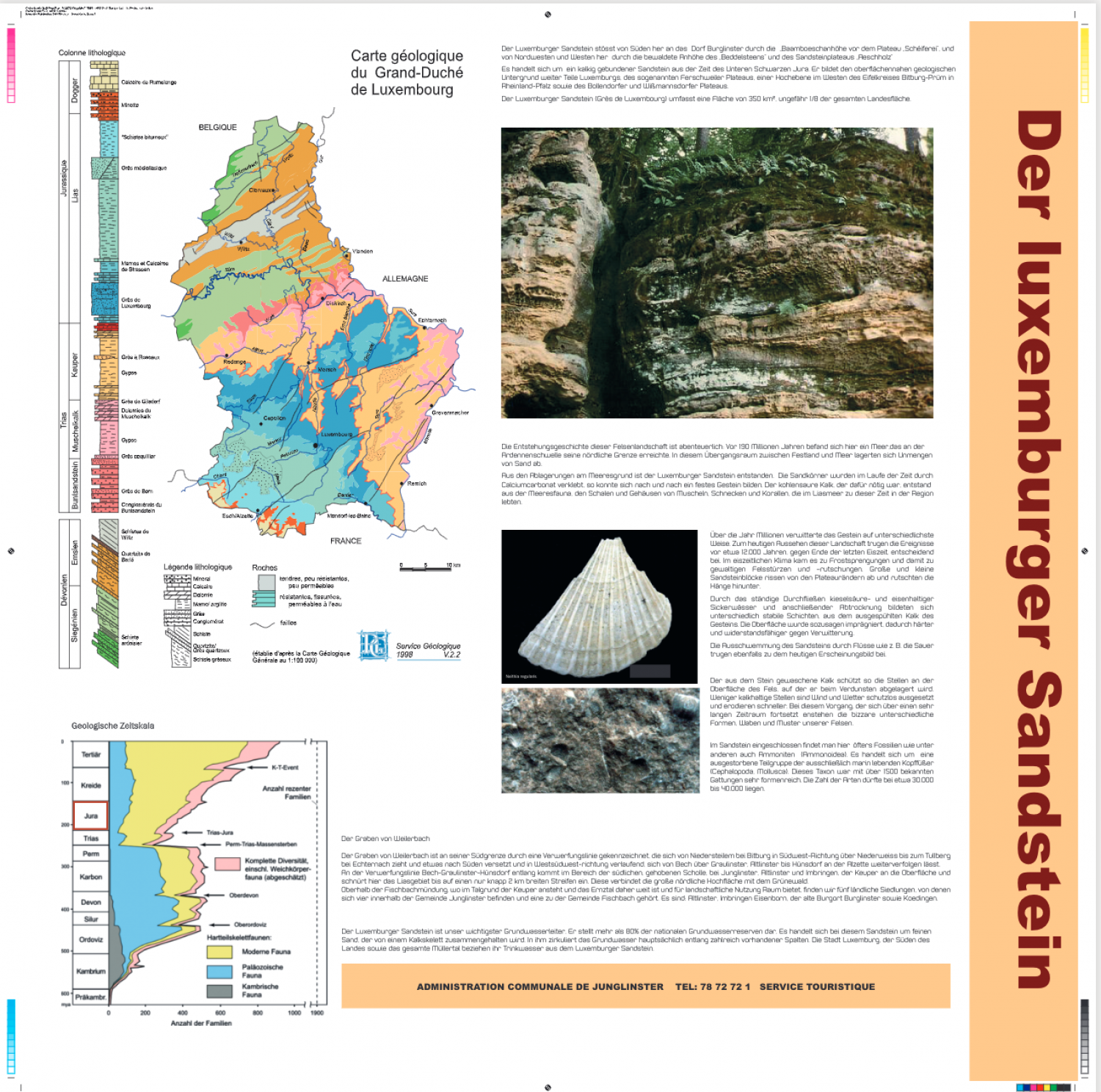

Le Grès de Luxembourg

Le Grès de Luxembourg rejoint le village de Burglinster par les «hauteurs de Baamboesch» devant le plateau de «Schéiferei» par le sud et, par le nord-ouest et l’ouest, à travers les hauteurs boisées du «Beddelsteen» et du plateau de grès d’«Aeschholz». Il s’agit d’un grès calcaire de l’ère du Jurassique inférieur. Il constitue la sous-surface géologique de vastes zones du Luxembourg, du soi-disant plateau de Ferschweiler, un plateau à l’ouest de l’Eifelkreis Bitburg-Prüm en Rhénanie-Palatinat et du plateau de Bollendorfer et Wissmannsdorf. Le Grès de Luxembourg couvre une superficie de 350 km², soit environ 1/8è de la superficie totale du pays. Les origines de ce paysage rocheux sont très animées: il y a 190 millions d’années, une mer arrivait jusqu’à sa limite nord à l’orée des Ardennes. Dans cet espace intermédiaire entre le continent et la mer, d’énormes quantités de sable furent déposées. Le grès du Luxembourg est issu des sédiments déposés sur les fonds marins. Au fil du temps, les grains de sable se sont agglomérés avec du carbonate de calcium, de sorte qu’une roche solide se forma progressivement. La chaux carbonatée ayant produit cet effet provenait de la faune marine, des coquillages et des coquilles de moules, escargots et coraux qui vivaient dans la mer de Lias à cette époque. Le Grès de Luxembourg est notre aquifère le plus important. Il représente plus de 80% des réserves nationales d’eau souterraine. Ce grès est un sable fin maintenu par une armature calcaire. Les eaux souterraines y circulent principalement le long de nombreuses crevasses. La ville de Luxembourg, le sud du pays et l’ensemble du Müllerthal puisent leur eau potable dans le Grès de Luxembourg. Sur des millions d’années, la roche s’est érodée de nombreuses manières. Les événements survenus il y a environ 12 000 ans, vers la fin de la dernière ère glaciaire, ont eu un effet déterminant sur l’apparition du paysage que l’on observe aujourd’hui. Le climat de la période glaciaire provoquait des phénomènes de gélivation et donc des chutes de pierres massives et des glissements de terrain. Des roches de grès, grandes comme petites, se détachaient des côtés du plateau et dévalaient les pentes. En raison du flux constant de silice et d’eau d’infiltration riche en fer ainsi que du séchage ultérieur, des couches de stabilité variable se formèrent à partir de la chaux s’échappant de la roche. La surface s’en imprégna, pour ainsi dire, la rendant plus dure et plus résistante aux intempéries. La submersion du grès par les rivières telles que p.ex. la Sauer, contribua également au paysage d’aujourd’hui. La chaux nettoyée surgissant de la pierre permit de protéger les zones à la surface de la roche où elle se déposait en s’évaporant. Les zones moins calcaires furent exposées au vent et aux intempéries sans barrière de protection et s’érodèrent plus rapidement. C’est au cours de ce processus, qui se déroula sur une très longue période, que les différents motifs et configurations de nos roches se formèrent. Neithia regularis Ici, on trouve souvent des fossiles emprisonnés dans le grès, comme des ammonides (ammonoidea), entre autres. Il s’agit d’un sous-groupe de céphalopodes exclusivement marins ayant disparu aujourd’hui (Cephalopoda, Mollusca). Ce taxon regroupait un très grand nombre de formes avec plus de 1500 espèces connues. Le nombre d’espèces se situe probablement entre 30 000 et 40 000. Le fossé de Weilerbach Le fossé de Weilerbach se caractérise sur sa frontière sud par une ligne de faille qui va dans une direction sud-ouest de Niederteilem près de Bitburg à Tullberg près d’Echternach en passant par Niederweiss et se décale légèrement vers le sud et dans une direction ouest-sud-ouest, en continuant de Bech à Hünsdorf-sur-Alzette via Graulinster et Altlinster. Le long de la ligne de faille Bech-Graulinster-Hünsdorf, le Trias supérieur apparaît à la surface et en hauteur dans la région de la Scholle sud à Junglinster, Altlinster et Imringen, et la zone du Lias est ici réduite à une bande d’à peine 2 km de large. Elle relie le grand plateau nord au Grünewald. Au-dessus de l’embouchure de Fischbach où le Trias supérieur s’élève dans le fond de la vallée et où la Vallée de l’Ernz est large et permet l’activité agricole, se nichent cinq agglomérations rurales, dont quatre au sein de la commune de Junglinster et une qui appartient à la communauté de Fischbach. Il s’agit d’Altlinster, d’Imringen d’Eisenborn, de la vieille ville fortifiée de Burglinster et de Koedingen. ADMINISTRATION COMMUNALE DE JUNGLINSTER TÉL : 78 72 72 1 SERVICE TOURISTIQUE

Télécharger l'affiche (PDF)